Reunir Poesia

No universo da literatura a poesia, dizem, é sempre

outra coisa. De facto é. Pessoal, boa, má, funciona, não funciona. É para uso

pessoal de quem escreve e de quem lê. Há quem nunca a descubra, quem não se

sinta por ela tocado. Não sentimos todos a falta das mesmas coisas. Mas algures

dentro de um livro de poesia há janelas, emoções, construções mentais. Mais que

o dito é a arquitectura das palavras que conta. A Poesia é mais música que

qualquer outra arte. Por isso mesmo que não abra mão do silêncio pede voz. E é

como o amor, exige sempre dois envolvidos no mesmo ritmo e no mesmo tempo; por vezes

toca mais a alma, outras o corpo e acontece em casos raros extraordinários arrebatar

ambos, na singular conjugação das estrelas que é a arte dos poetas.

Ousar falar de poesia é um risco. Poucos entendem o parar

a vida para nos encantarmos por um poema que nos rasga uma janela na escuridão de

um quarto escuro.

A poesia existe para que alguém respire acima da linha

de água. Mesmo que para isso tenha sido preciso ao poeta mergulhar nas mais obscuras

profundezas dos pântanos ou ter a ventura de voar sobre as mais altas nuvens.

Poesia reunida, poesia toda. Poesia apenas. Uma vida

escrita, vista e revista nos poemas que são de novo embrulhados para oferta aos

saudosistas ou aos que a descobrem agora, pela vez primeira vez. Um livro de poesia

reunida é um balanço de vida, uma espécie de biografia holística. Neste ano que

agora termina editaram-se algumas.

Todas as Palavras

poesia reunida

Manuel António Pina

Assírio e Alvim, 2012

Todas

as palavras de Manuel António Pina já foram ditas e escritas. Já não resta

sequer um sábio fechado na sua biblioteca, apenas a biblioteca, os

livros, as páginas, os poemas.

A biblioteca

"O que

não pode ser dito/guarda um silêncio/feito de

primeiras palavras/ diante do poema, que chega sempre demasiadamente tarde,//quando

já a incerteza/ e o medo se consomem/em metros alexandrinos./Na

biblioteca, em cada livro,// em cada página sobre si/recolhida, às horas mortas

em que/a casa se recolheu também/virada para o lado de dentro,//as palavras dormem

talvez,/sílaba a sílaba,/o sono cego que dormiram as coisas/antes da chegada

dos deuses.//Aí, onde não alcançam nem o poeta/nem a leitura,/o poema está só./E,

incapaz de suportar sozinho a vida, canta.//”

Manuel António Pina

Poesia Reunida

Maria do rosário Pedreira

Quetzal, 2012

Gostei muito de ouvir a Maria do Rosário Pedreira

aquando da apresentação deste livro na Livraria Arquivo, em Leiria. Recomendo a

todos. Esta Poesia Reunida aguarda leitura detalhada e vai durar Verões e Invernos.

Os seus poemas são sempre de amor, o

sentimento que melhor justifica a vida mesmo quando antecipa a morte, como

sombra que permite atender a luz da vida, são como se tecidos sobre o corpo, uma

segunda pele, vivem como árvores resistindo e mudando lenta e amorosamente no

passar das estações.

“Vamos ser velhos ao

sol nos degraus/da casa; abrir a porta

empenada de/tantos invernos e ver o frio soçobrar//no carvão das ruas;

espreitar a horta/que o vizinho anda a tricotar e o vento/lhe desmancha de

pirraça; deixar a//chaleira negra em redor do fogão para/um chá que nunca sabemos

quando/será — porque a vida dos velhos é curta,/mas imensa; dizer as mesmas coisas/muitas vezes por sermos velhos e por/

serem verdade. Eu não quero ser velha//sozinha, mesmo ao sol, nem quero que/sejas velho com mais ninguém. Vamos/ser velhos juntos nos degraus da casa —// se a chaleira apitar, sossega, vou lá eu; não/atravesses a rua por uma sombra

amiga,/ trago-te o chá e um chapéu quando voltar.//”

Maria do Rosário Pedreira

Poesia

José Fanha

Lápis de Memórias, 2012

O livro de Poesia de José Fanha é uma edição da editora

Lápis de Memórias, de Coimbra. É de um campanheiro destas viagens leitoras mas não vou falar sobre ele, ainda

aguardo com expectativa a sua integral leitura. Apresentado há dias numa livraria de

Coimbra que tem o mesmo nome da editora, Lápis de Memórias, traz muitos dos poemas

que todos conhecem mas faziam parte de edições há muito tempo esgotadas e também

muitos inéditos. Gosto muito do que conheço. A sua poesia é uma voz de razão,

emoção e corpo inteiro. Cinco centenas de páginas que percorrem quarenta anos

de escrita poética e de vida que a partir de agora vão andar por aí.

A Metáfora

"Encontro o

Mestre e digo-lhe que há poetas/que recusam a metáfora/ e o Mestre sorri./A metáfora é apenas a metáfora/diz

ele/e não vale a pena ser a favor nem contra a metáfora/nem a favor nem contra

seja o que for.//As coisas são e não são/à margem/dos poetas com assento/em casas de

comércio/diz o Mestre/enquanto almoça.//A realidade vale exactamente o que vale

o nosso olhar./A realidade é um peixe/o peixe nosso de cada poema./E o poeta é

uma criança que segue pelos caminhos/ com bolas etéreas/a subir no ar.//O poeta é um

menino com olhos/de menino e uma dor/ muito funda no seu peito de menino./O poeta

atravessa os pátios da infância/ e vai feliz//dizendo que as breves

metáforas que lança ao ar/são apenas planetas de sabão a explodir/sucessivamente//sobre

a cabeça do mundo.//

José Fanha

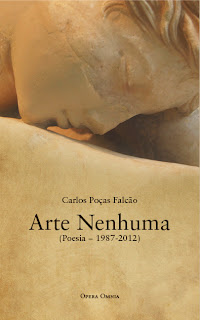

Arte Nenhuma

Carlos Poças Falcão

Opera Omnia, 2012

E por fim este “Arte Nenhuma”, também

recente, que encontrei na Centésima Página, em Braga, uma livraria onde os

livros de poesia têm um espaço maior que o residual habitual em outros espaços e

um tempo de existir para lá do vertiginoso chega-logo-desaparece das livrarias.

É uma edição da OperaOmnia, uma editora de Guimarães, onde vive o seu autor, Carlos

Poças Falcão, que conheci num tempo já longínquo, numa época em que Guimarães

estava longe de ser capital mas era cidade de cultura. Ao folhear o livro

relembrei o Convívio, acho que ainda resiste no Toural, os primeiros passos do

festival de Jazz… E o que nenhum de nós sabia, há vinte e cinco anos que é o tempo deste livro, o que a vida traria a uns e outros. Muito menos que a morte,

coisa estranha e distante, atropelaria amigos comuns.

Refiro o conhecimento factual do

autor pois me faria, em qualquer circunstância reparar num livro seu. Mas não

me obrigaria a falar dele, faço-o porque me surpreendeu, sem espanto, a solidez

do seu percurso.

Começou a escrever em 1987 com “Número

Perfeito”, foi professor depois de largar uma breve e excruciante experiência

na advogacia, abraçou um projecto editorial, a Pedra Formosa, e a poesia foi

acontecendo. Vinte e cinco anos depois encontro-a mais sofrida mas menos

angulosa. O tempo adoçou-o embora continue a preferir o crescimento dos

cristais como metáfora do enovelamento dos afectos. Desde a saída do último livro que li dele, “Invisivel simples”, em 1988, que não

nos cruzamos. Este livro foi um reencontro. Tal como o esperado as palavras são buriladas mas não é apenas um exercício de palavras há pensamento,

reflexão. Não é um livro fácil, nem áspero, é sério e profundo. Creio que

nenhum exigente leitor de poesia sairá defraudado.

Arte Nenhuma

"Por arte nenhuma, murmuração, momentos/de não saber cair, o

poeta é quase nada./Atravessa a rua, sobe a escada, ao abrir a porta/está

mudado: é um batimento estranho,/o coração antigo, toda a aprendizagem/semelhante

a uma ruína. Espera ficar árido/até apanhar luz, assim como um deserto,/um poço

para a voz, a espelhar ao fundo./Depois abre a janela, está vazio, pronto/a

mudar de vez: porque esse é o poema,/a respiração a negro na frequência exacta/de

uma espécie de onda, alísea, não criada.//”

Os poetas são resistentes marginais mesmo quando estão por dentro. São pessoas desconfortadas. Podem louvar ou odiar a humanidade, ser

laureados ou proscritos. Amam uma pessoa ou muitas, cada uma na sua singularidade

de ser e género. Mas num lugar qualquer um poeta luta sozinho com o branco onde

inscreve as palavras por razões e necessidades que nem quem os ama pode

atender.

No “Pequeno livro azul”, dedicado a sua mulher, a

Mizé, que morreu no ano passado, dá a sua voz à dela, afunda-se na dor de quem

sofre, omitindo a sua própria ao ver morrer a mulher amada. Vemos o pequeno e

limitado mundo do quarto do hospital pelos olhos dela, de forma crua e delicada

faz-nos sentir impossibilidade, dor, lucidez,

abandono e fúria a agarrar a vida. O

sofrimento na sua esperança e desesperança. Não é um capítulo para mentes

sensíveis. A dor cada uma a toma como é capaz de melhor a suportar: a breves

tragos ou toda de uma vez.

“Olhar o tecto/respirar baixinho/Estar nas mãos de Deus//”

(…)

“o corpo, pobre corpo/esta choupana/e uma luz lá dentro/que o ama/que o ama//”

Arte Nenhuma é uma antologia encorpada na sua essência,

nos sentimentos que guarda nos duelos mentais que constroem os poemas. Sendo

que os livros são também o que deles dizemos, falta-me a mim arte para falar

dele, dela, a poesia, que é melhor lida que em tentativa explicada ou

justificada. Mas eu posso dizer o que me aprouver neste canto, humilde espaço

de leitores (in)comuns.

O diálogo com deus é um diálogo aberto no qual podemos retomar as perguntas

e quem sabe deus nos responda perguntas para buscarmos outras e quem sabe um dia chegar a algumas poucas respostas.

(…)

“Sei que não devo perguntar. Mas gostaria de entender porque tem de ser

assim. Nada/ devo perguntar, pois a resposta é sempre uma outra torrente de

sinais- e o coração/ confunde-se e a inteligência fica dividida.//”

(…)

“Deus dava uma pancada na coxa com a

Sua larga mão./ E eu ficava sem saber o que fazer. Para que são estes sinais/Intensos?

Apetecia-me chorar, pois não estava á altura das/ revelações. E desejava

estancar o tempo, que é por onde/Deus lança os seus sinais//”

Há, desde o início com “O Número Perfeito” uma força no mistério telúrico

das palavras que se prolonga e acentua nas criações mais recentes.

“As pedras têm uma forma própria de ir cavando a terra,/à força de

humidade, aconchegando as larvas e pesando,/pesando sempre. Um dia alguém

levanta uma e há um rede-/moinho nesse nicho que lentamente se afundava.//”

(…)

“Assim também as casas. Se alguém levanta uma, pode/encontrar ossadas, ou a

antiga mancha das adegas e os ratos/ficarão assustados pela súbita ausência de

peso.//”

E há a arte de fazer haikus, com o rigor de um perfumista que se nota a

cada gota, no Coração Alcantilado.

“Não te envaideças tanto, ó flor!/Olha à tua volta:/Primavera!//”

(…)

“Exige todo o sol/e o mês de Maio longo/uma cereja!//”

Na poesia do Poças Falcão o lugar dos afectos tem

forma despojada mas profunda. Há uma tentativa de busca de perenidade nos

fenómenos cíclicos da natureza, na lentidão geológica das pedras. Uma contenção

de palavras que nos leva a perguntar mais uma vez e outra dentro de cada um. No

princípio parecia regida por leis mais abstractas e geométricas agora persegue outras mais flexíveis que regem o

ser. Há agora um lado mais concreto a par da abstracção. Há uma lamentação nas

coisas imperfeitas, como se amassem, como se recordassem. Tudo pede um deus e o

encontro com ele é um exercício solitário de confronto com um criador sábio que

se diverte como um pai a deixar que o filho descubra o caminho, sabendo-o sempre

em aberto na descoberta. Há na imperfeição maceração de terra e criaturas, alimento para a vida, medições

de temperaturas…Auscultação dos arenitos, restos de chuva, erosões gravadas. A

busca na natureza, nos elementos, nos tempos geológicos da segurança que nos

foge na nossa humanidade.

(…)Somos líquidos/amamos a fragmentação, a incansável/desordem da matéria.

Com a pequena voz /enfrentamos o tempo, com a brancura/de uma subtil lenta

paixão. Ao unirmos/separamos. Intuímos uma funda duração/um denso envolvimento,

uma gravitação.//”

Vinte e cinco anos. “Arte Nenhuma”, o próprio título metáfora da própria

poesia. Arte Nenhuma a ela se compara.

“Agora outra vez a caminhar/Atraso de propósito o bater de vários ritmos/Não

estou contra/não vou contra/apenas subo um pouco/ e desacelero/Assim vou

desdobrando/um fio de oração sobre a cidade/Depois dos triunfos/e das pequenas

mortes/é só pela humildade (a terra da alegria)/que posso regressar//”

No ano que se segue todos vão fazer

listas rigorosas de coisas úteis versus outras ainda mais rigorosas de coisas dispensáveis.

Acrescentem a essa primeira lista, por favor, um ou outro livro de poesia. Antes

isso que medicamentos, mesmo que esses contribuam mais para a economia, para a

reabilitação do mercado. Antes a poesia. Os medicamentos têm contra-indicações

e a economia, caros leitores, foi um brinquedo na mão de iletrados que não se

deram conta a tempo que eram humanos os números das suas equações. Antes a

poesia que é ela própria a expressão máxima de nossa humanidade. Uma luz segura

na noite que atravessamos, iluminando cada um segundo o seu caminho. Um mundo

de perguntas, de buscas e de lutas. Não há sombras a não ser nos nossos olhos. Dizer

tanto do poder de um livro pode parecer excessivo. Mas por vezes um singular

poema tem esse poder. A poesia que se publica bastante, vende pouco e muito se

perde por aí nunca será um fenómeno de massas. Nunca pesará no PIB. É inútil e absolutamente

necessária para tecer os dias.