domingo, 29 de novembro de 2009

CINEMA: MÚSICA E IMAGEM

"Uma música que não se ouve, num filme, é uma má música. Mesmo que seja belíssima." Assim o afirma Ennio Morricone, o mais célebre dos actuais compositores de música para cinema, em entrevista dada ao jornalista Carlos Vaz Marques e publicada no Diário de Notícias. Achei curiosa esta afirmação, que Morricone desenvolve e justifica durante a entrevista. Curiosa porque se contrapõe a uma outra, generalizada ao longo de décadas anteriores, ou seja: a melhor música de um filme é aquela que não se ouve... E, mais curioso ainda, é o facto de se dar como exemplo da bondade de tal afirmação a música de um outro grande compositor italiano de música de filmes, dos anos cinquenta, sessenta, setenta – Nino Rota.

Qual a razão desta divergência? A evolução do gosto do espectador de cinema? Possivelmente. A influência dos filmes de televisão, em que o elemento musical avulta e se impõe por si mesmo? É bem possível. Ou a necessidade, imposta pelo produtor, de autonomização da banda musical do filme, a fim de ser comercializada em disco? Sim, sem dúvida. É evidente que todas estas explicações – e mais algumas – devem ser tomadas em conta, mas há um problema de fundo, que pode ser formulado de uma maneira simples (que talvez peque por simplista): o que é mais importante, em todo e qualquer momento do filme, a imagem ou a música? Ou, perguntando de um outro modo: qual daqueles dois elementos filmicos deve assumir a posição de subordinante? Note-se que a tradição, vinda do cinema mudo, valoriza a imagem. E será dentro desta perspectiva que tem cabimento a ideia de que a melhor música é aquela que não se ouve. A estética cinematográfica era a estética da imagem. Os restantes elementos filmicos (diálogos, ruídos de fundo, música) tinham como função a sua valorização. Estamos, pois, perante uma concepção de "integração" pela subordinação do elemento "fraco" no elemento "forte." O que, claro, nada tem a ver com o ideal da sínteses das artes, teorizado por Kandinsky – teoria com reais possibilidades de concretização no Cinema.

E se há tantas dificuldades numa verdadeira síntese entre dois elementos de uma mesma arte – a arte cinematográfica –, a que distância estaremos nós da grande síntese de todas as artes, de Kandinsky? A distância que vai da realidade ao sonho? Talvez, mas não é através do sonho que a arte se tem construído, ao longo dos tempos?

object width="425" height="344">

quinta-feira, 19 de novembro de 2009

COMO QUEM COME PÃO OU BEBE VINHO

O que é fundamental em Sepúlveda é a sua vida e a de quantos com ele se cruzaram em sonhos e utopias.

O seu material de trabalho é a memória dessas vidas, a sua e as que outros lhe depositaram nas suas mãos generosas.

E digo generosas porque generosa é a sua prosa. Curta, incisiva, cheia de ternura pelos que sonham ou sonharam, pelos que fizeram da sua revolta um acto de solidariedade e poesia.

Sepúlveda atravessou um continente durante anos, bebeu-o, sofreu-o na carne, amou-o, entregou-se à vida como ela lhe chegou, cheia de injustiças, de causas, de lutas, de canções, de amores e abraços

Certamente por isso, mas não só, Sepúlveda não é homem para ficar a arredondar longos parágrafos nas grandes construções poéticas da linguagem. Tem pequenas e notáveis histórias para contar e fá-lo de uma forma rápida e eficaz. E nem por isso deixa de soltar nas suas palavras a poesia, a ternura e a bondade tanto quanto a indignação e a revolta de quem nunca virou a cara ás grandes causas, nem na vida, nem a literatura.

”A sombra do que fomos” é a história do regresso dos antigos combatentes a um país que já não existe como eles o viveram 30 anos antes. Livro amargo, irónico e doce. O próprio autor resumiu-o de alguma maneira ao afirmar numa entrevista que: “Nunca se volta do exílio”.

Como todos os livros de Sepúlveda este lê-se como quem come pão e bebe vinho. Ficamos de bem connosco próprios e com saudades nem sabemos bem de quê. Porque tudo aqui é melancólico e lavado. Ficamos amigos destas personagens. Companheiros deles. Apetece dar-lhes o braço e seguir pelas ruas do mundo a cantar.

domingo, 15 de novembro de 2009

JOHN CHEEVER, CONTISTA DA BURGUESIA NORTE-AMERICANA

John Cheever é um dos mais proeminentes escritores norte-americanos dos anos 40 a 70 do século XX. Romancista e contista notável, a sua obra começa finalmente a ser editada em Portugal, como é o caso do livro “Contos Completos I”, lançado no mercado pela Sextante Editora. Obra que constitui um fresco da vida quotidiana da pequena e média burguesia norte-americana, a viver nas grandes cidades (como Nova Iorque) ou em pequenas cidades das periferias. Contos urbanos que exprimem com clareza o espírito gregário da sociedade americana. Textos que retratam uma burguesia que trabalha (os homens, principalmente), que se embebeda nos fins de semana (e, por vezes, nos fins de tarde), que faz amor, que ama os filhos, que tem como única finalidade a ascensão económica e social. 28 contos, em 413 páginas, que se lêem com prazer, quase sempre com emoção. Contos que se poderão agrupar de formas várias. Pelos locais em que acontecem: em edifícios em altura da grande cidade ou em moradias com jardinzinhos das pequenas cidades das periferias. Pela intensidade da vida urbana ou pela pacatez dos locais de férias. Contos em que a personagem central é o autor-narrador ou que se centram nas diversas personagens criadas pelo autor. Textos que obedecem a uma narrativa linear ou que são “perturbados” por um acontecimento inesperado, uma evidência que dá um novo sentido à história. Textos em que as sensações inesperadas têm um papel decisivo na orientação da narrativa ou que se desenvolvem à volta de ideias feitas, hábitos, tradições estereotipadas.

Enfim, uma multiplicidade de abordagens que revelam a riqueza do universo ficcional de John Cheever e a panóplia de soluções narrativas de que dispõe. O que não significa que a obra não tenha unidade. Tem e grande, tanto na estrutura como no estilo narrático, em que a ironia, subtil, quase velada, ilumina situações e personagens, conferindo-lhes sentidos específicos, como poderemos ver através de alguns exemplos:

- “Balada Sentimental” e “O Pote de Ouro” são dois textos muito diferentes, mas que encerram a mesma mensagem: o que é essencial esconde-se no que habitualmente contactamos, mas que não vemos, ou porque não podemos, ou porque não queremos. Se o primeiro, a “Balada”, é uma história de morte e destruição, que se oculta numa aparência de vida e amor, já o segundo, “o Pote”, é uma história de amor e felicidade, que decorre no dia-a-dia da vida de uma casal, e que constitui, em última instância, o seu verdadeiro “pote de oiro”. Nos dois textos, o mote: a mulher é causa e é efeito;

- As descrições obsidiantes do quotidiano correspondem a uma estratégia comum a quase todos os contos. Descrição que tanto pode conter os sinais da tragédia que se avizinha (caso de “Os Hartleys”), como conter os germes do ridículo que há-de fazer naufragar a história no despropósito do “non-sense” (caso de “No dia em que o porco caiu no poço”).

- Em todos estes textos, é notável a utilização sistemática de descritores que se articulam com os sentimentos das personagens. Descritores que tanto podem assumir a forma de gestos indutores de um clima de erotismo e paixão (“O autocarro para Sr. James”), como de inquietação, de perversão (“O Rádio enorme”).

Histórias, pois, de uma burguesia que foi o esteio do enriquecimento dos Estados Unidos da América, no período do após-guerra de 1939-1945. Do enriquecimento e da progressiva perda de valores morais de uma sociedade que vive do imediato e para o imediato. Ou, por outras palavras, estes “Contos Completos” são, em última instância, uma obra que assume o valor de um tratado de etnografia urbana, que nos abre várias portas para a compreensão da civilização norte-americana dos dias de hoje.

segunda-feira, 9 de novembro de 2009

DESCRIÇÃO CINTÍFICA E DESCRIÇÃOLITERÁRIA

Por vezes, o menos evidente é o que está mesmo debaixo dos nossos olhos. E foi o que me aconteceu durante anos. Por razões profissionais, investiguei, ensinei e escrevi sobre métodos e técnicas de observação. Principalmente sobre métodos e técnicas de observação naturalista. Por amor pela literatura, li e reli obras de ficcionistas, nomeadamente daqueles que se situam na nossa contemporaneidade. E, espantosamente, só recentemente é que se me tornou evidente a semelhança que existe entre determinados textos científicos que decorrem da observação naturalista e descrições literárias de autores do pós-modernismo.

As bases da observação naturalista foram estabelecidas por Charles Darwin e da sua aplicação resultou umas das obras maiores da Ciência, “A Origem das Espécies” (1859). Já a caminho do fim da vida, Darwin escreve uma “Autobiografia” (1876), na qual nos diz: “… penso que sou superior à capacidade comum dos homens por observar as coisas que escapam facilmente à atenção, e em observá-las com cuidado. A minha aplicação na observação e na recolha de factos foi quase tão grande quanto devia.”

A observação naturalista consiste, em última instância, numa forma de “observação objectiva”, realizada em meio natural. A sua aplicação nos domínios da Psicologia e das Ciências da Educação tem-se revelado extremamente fecunda, a partir de meados do século XX, contribuindo para o progresso científico dessas ciências.

Numa tentativa de simplificação, como convirá a uma crónica bloguista, poderemos dizer que a observação naturalista obedece a cinco grandes princípios: 1) não é uma observação selectiva – o observador procede a uma acumulação de dados, pouco ou nada selectiva, passível de uma análise rigorosa; 2) preocupa-se, fundamentalmente, com a precisão da situação, isto é, com a apreensão de comportamentos ou atitudes inseridos na situação em que se produziram, a fim de se reduzirem ao mínimo as dúvidas referentes à sua interpretação – assim, por exemplo, as falas dos observados deverão ser transcritas em discurso directo, sempre que possível; 3) a continuidade é um dos princípios de base que possibilita uma observação correcta – a selecção dos acontecimentos é algo de arbitrário que se verifica apenas no laboratório, pois o processo vital é caracterizado pela ininterrupção; 4) a finalidade é estabelecer “biografias” compostas por um grande número de unidades de comportamento, que se fundem umas nas outras; 5) há que evitar, na fase de observação propriamente dita, toda e qualquer interpretação de ordem subjectiva – quando esta se impõe deve ser apresentada como uma inferência, sujeita a confirmação posterior.

A título de exemplo, vejamos um extracto de um protocolo de observação naturalista referente a uma sala de aula:

“A (aluno) 6 entra na sala e bate com a porta. O professor tinha-o mandado ‘tomar ar’. Alguns colegas pedem-lhe material emprestado (A19 e outros). Não vendo a sua folha de cartolina, A6 circula perguntando aos seus colegas se a tinham visto. Exclama em voz alta: ‘Pff!’ O aluno parece zangado por não encontrar na mesa a sua folha de cartolina.

O professor interpela-o: ‘Então, começas a trabalhar, ou não?’ Vai ao pé da mesa do aluno, põe um pouco de ordem no material que aí se encontra e regressa à sua secretária. Agressividade do professor em relação a este aluno. A preocupação parece ser a de o controlar.”

Nota: as inferências do observador estão em itálico.

Atente-se, agora, em dois autores, Peter Handke e Raymond Carver, habitualmente considerados como autores de referência do pós-modernismo. De Peter Handke, transcrevo uma descrição de “A Angústia do Guarda-redes Antes do Penalty” (Relógio D’Água):

Atente-se, agora, em dois autores, Peter Handke e Raymond Carver, habitualmente considerados como autores de referência do pós-modernismo. De Peter Handke, transcrevo uma descrição de “A Angústia do Guarda-redes Antes do Penalty” (Relógio D’Água):“A empregada tinha-se juntado a eles com uma revista na mão; juntos, olharam lá para fora. Bloch perguntou se o homem que fazia os poços tinha voltado a aparecer. A locatária, que apenas tinha ouvido a expressão ‘voltado a aparecer’, começou a falar dos soldados. Bloch, em vez disso, disse ‘voltado’e a locatária falou do rapazinho mudo. “Ele nem sequer podia gritar por socorro!” disse a empregada, ou antes, leu num artigo da revista que tinha na mão. A locatária falou de um filme em que tinham misturado pregos numa massa para bolo. Bloch perguntou se os guardas na torre de vigia tinham binóculos: de resto havia qualquer coisa que brilhava lá em cima. ‘Daqui nem se vêem as torres de vigília lá em cima,’ respondeu uma das duas mulheres. Bloch reparou que, por terem estado a fazer bolos, tinham farinha na cara, em especial nas sobrancelhas e na linha do cabelo.

Saiu para o quintal, mas como ninguém o seguiu, voltou para trás. Colocou-se de tal maneira na music-box que ainda havia espaço para outra pessoa. A empregada, que estava agora sentada atrás do balcão, tinha partido um copo. Ao ouvir o barulho, a locatária veio da cozinha, mas não olhou para a empregada mas para ele. Bloch rodou o botão atrás da music-box para pôr o disco mais baixo. Em seguida, ainda enquanto a locatária estava à porta, voltou a pôr a música mais alto. A locatária atravessou a sala à frente dele, como se a estivesse a medir. Bloch perguntou-lhe quanto é que ela pagava de renda ao proprietário da casa. Hertha parou ao ouvir esta pergunta. A empregada pôs os cacos dos vidros numa pá. Bloch dirigiu-se a Hertha. A locatária passou por ele e foi para a cozinha. Bloch seguiu-a.

Como um gato ocupava a segunda cadeira, Bloch ficou de pé ao pé dela. Ela falou do filho do proprietário, que era namorado dela. Bloch pôs-se à janela e fez-lhe perguntas sobre ele. Ela contou-lhe o que fazia o filho do dono do prédio. Sem que ele lhe fizesse mais perguntas, continuou a falar. Bloch avistou na borda do fogão um segundo frasco de conserva. De vez em quando ele perguntava: Então? No fato-macaco que estava pendurado na moldura da porta, avistou uma outra régua. Ele interrompeu-a e perguntou-lhe em que número é que ela começava a contar. Ela hesitou, parou até de descascar a maçã. Bloch disse que tinha reparado que recentemente começava a contar no número dois; esta manhã, por exemplo, tinha sido quase atropelado porque pensou que tinha tempo suficiente até ao segundo carro; ele simplesmente tinha passado por cima do primeiro. A patroa respondeu com um lugar comum.”

Destacamos a expressão “como se estivesse a medir”, pois, na verdade, trata-se de uma inferência. Interessante será ainda a utilização do discurso directo: “Daqui nem se vêem as torres de vigília lá em cima.” Estamos, pois, perante uma descrição naturalista de grande precisão, digna dos observadores científicos mais exigentes…

O contista norte-americano Raymond Carver privilegia o diálogo e os comportamentos das personagens, em detrimento da situação em que se dão, o que é compreensível, pois o conto obedece a uma dinâmica própria, que não se compagina com descrições pormenorizadas que têm a situação como pano de fundo. Do seu livro de contos “Telefona-me se Precisares de Mim” (Teorema), transcrevo o seguinte:

“- Vamos – disse ela.

Pus o carro a trabalhar e seguimos para a auto-estrada. No semáforo antes da auto-estrada vimos um carro à nossa frente sair da via a arrastar o silenciador de escape roto, de onde voavam chispas.

- Olha para aquilo – disse Nancy – Pode incendiar-se.

Esperámos até vermos que o carro conseguia sair da estrada para a berma.

Parámos num cafezinho ao lado da estrada, perto de Sebastopol. ‘Combustíveis, Pessoas e Carros’, dizia o letreiro. Rimos daquilo. Parei em frente ao café, entrámos e fomos para uma mesa de janela, ao fundo. Depois pedimos café e sanduíches. Nancy aplicou o indicador à mesa e começou a desenhar figuras na madeira. Eu acendi um cigarro e olhei para fora. Vi um movimento rápido e depois percebi que estava a olhar para um colibri nos arbustos junto à janela. As suas asas mexiam-se numa mancha de movimento enquanto ele mergulhava o bico numa flor do arbusto.

- Nancy, olha – disse eu – Está ali um colibri.

Mas o colibri voou nesse momento, Nancy olhou e disse: - Onde? Não o vejo.

- Estava aí ainda há um minuto – disse eu. - Olha. Lá está ele. É outro, parece-me. É outro colibri.

Ficámos a ver o colibri até a empregada nos trazer o que tínhamos pedido e o pássaro voar ao sentir o movimento e desaparecer atrás do edifício.

- Ora aí está um bom sinal, acho eu – disse. – Colibris. Os colibris, dizem que trazem sorte.

- Já ouvi dizer isso – disse ela. – Não sei onde, mas ouvi. Bem – disse ela – sorte é do que precisamos. Não achas?

- É bom sinal – disse eu – Ainda bem que parámos aqui.

Ela concordou. Aguardou um momento e depois deu uma dentada na sua sanduíche.”

Para melhor esclarecimento da escrita pós-modernista, recorde-se o que Carver escreveu, em 1983:

“Para que os pormenores se tornem concretos e ganhem sentido, a linguagem usada deve ser o mais exacta e rigorosa possível. As palavras podem, mesmo, ser tão precisas que pareçam insípidas; porém, se forem bem utilizadas, farão soar todas as notas, em todos os registos.”

Cem anos após Darwin, Carver parte de alguns dos princípios por ele seguidos para descrever situações que constituem a essência dos seus contos. Digo, de alguns dos princípios, pois o pós-modernismo valoriza o fragmentário e não o “continuum”, embora possa haver continuidade dentro do fragmento (atente-se, por exemplo, no texto de Handke, citado).

Autores como Douwe W. Fokkema (“Modernismo e Pós-modernismo”, Vega) estabelecem uma destrinça clara entre modernistas e pós-modernistas:

“Enquanto o código modernista assentava na selecção de construções hipotéticas, o sócio-código do pós-modernismo baseia-se numa preferência pela não selecção ou por uma quase-não-selecção, numa rejeição de hierarquias discriminadoras e numa recusa da distinção entre verdade e ficção, entre o passado e o presente, entre o relevante e o irrelevante.”

No entanto, para Douwe Fokkema, a diferença essencial entre modernistas e pós-modernistas consiste na centração dos primeiros no sujeito pensante e sensível, ao passo que os pós-modernistas privilegiam a observação do que lhes é exterior, valorizando os comportamentos dos observados em detrimento da descrição do seu mundo interior.

Na realidade, estas diferenças nem sempre se verificam, pelo menos de um modo claro. Como exemplo e para encerrar esta crónica, que já vai longa, citarei Clarice Lispector e a sua crónica “Porquê?” (in “A Descoberta do Mundo”, Indícios de Oiro):

“Um dia o rapaz viu sua namorada na esquina conversando com duas amigas. Porque sentiu ele um mal-estar como se ela sempre tivesse mentido e só agora ele tivesse a prova? No entanto ela nunca dissera que saía ou que não ria nem conversava. Mas a ideia que ele fizera dela fora traída pela visão nova: junto das amigas, ela parecia uma outra pessoa.

O pior é que também ela não se sentiu bem quando ele contou que a tinha visto. Fez-lhe muitas perguntas: como é que eu estava? com que roupa? eu estava rindo? E ele sentiu que, se houvesse possibilidade de se explicar, e não havia – proibiria que ela se encontrasse com as amigas. Ela pensaria erradamente em ciúmes. A ideia de que ela pudesse imaginar com simplicidade coisas favoráveis a si própria, como se objecto precioso de ciúme, deu-lhe pena e ele achou-a ridícula.

De qualquer maneira, desde que vira nova faceta dela ao estar conversando na esquina, de algum modo a desprezava. Como não entendia porquê, procurava acusá-la: parece uma criada que depois de lavar os pratos vai de mãos vermelhas conversar na esquina. Mas não era a verdade, nem ele conseguiu se convencer com o próprio argumento. Só que agora permanecia frio quando ela lhe contava, por exemplo, o que sonhara de noite. Olhava-a de olhos bem abertos e sem carinho, bem abertos para não recebê-la, como se lhe dissesse: você pensa que me engana? Você é outra pessoa, eu vi você conversando na esquina.

Nunca mais se entenderam bem, e o namoro não durou muito. Terminou friamente, sem saudades.”

Do mesmo modo, muitas das descrições científicas de situações e comportamentos apresentam este carácter “híbrido”, o que não lhes retira legitimidade. Pergunta inevitável: quem influenciou quem? A questão talvez não se possa reduzir a uma relação linear de causa e efeito. Talvez estejamos, sim, perante duas formas (a científica e a literária), igualmente válidas, de conhecimento do homem e da sua condição nos tempos de hoje, duas formas que se apoiam mutuamente – e se complementam.

“Um dia o rapaz viu sua namorada na esquina conversando com duas amigas. Porque sentiu ele um mal-estar como se ela sempre tivesse mentido e só agora ele tivesse a prova? No entanto ela nunca dissera que saía ou que não ria nem conversava. Mas a ideia que ele fizera dela fora traída pela visão nova: junto das amigas, ela parecia uma outra pessoa.

O pior é que também ela não se sentiu bem quando ele contou que a tinha visto. Fez-lhe muitas perguntas: como é que eu estava? com que roupa? eu estava rindo? E ele sentiu que, se houvesse possibilidade de se explicar, e não havia – proibiria que ela se encontrasse com as amigas. Ela pensaria erradamente em ciúmes. A ideia de que ela pudesse imaginar com simplicidade coisas favoráveis a si própria, como se objecto precioso de ciúme, deu-lhe pena e ele achou-a ridícula.

De qualquer maneira, desde que vira nova faceta dela ao estar conversando na esquina, de algum modo a desprezava. Como não entendia porquê, procurava acusá-la: parece uma criada que depois de lavar os pratos vai de mãos vermelhas conversar na esquina. Mas não era a verdade, nem ele conseguiu se convencer com o próprio argumento. Só que agora permanecia frio quando ela lhe contava, por exemplo, o que sonhara de noite. Olhava-a de olhos bem abertos e sem carinho, bem abertos para não recebê-la, como se lhe dissesse: você pensa que me engana? Você é outra pessoa, eu vi você conversando na esquina.

Nunca mais se entenderam bem, e o namoro não durou muito. Terminou friamente, sem saudades.”

Do mesmo modo, muitas das descrições científicas de situações e comportamentos apresentam este carácter “híbrido”, o que não lhes retira legitimidade. Pergunta inevitável: quem influenciou quem? A questão talvez não se possa reduzir a uma relação linear de causa e efeito. Talvez estejamos, sim, perante duas formas (a científica e a literária), igualmente válidas, de conhecimento do homem e da sua condição nos tempos de hoje, duas formas que se apoiam mutuamente – e se complementam.

sábado, 7 de novembro de 2009

MAIGRET E OS CRIMES DE MONTMARTRE

Simenon é senhor de uma arte única no romance policial: a capacidade de nos envolver apaixonadamente em ambientes lúgubres, tristes, habitados por gente pobre que vive as suas vidas pequenas em bares, cafés, cabarets.

A narrativa não se perde em rodriguinhos. É rápida mas nunca linear. Maigret caminha em círculos fechados em torno de cheiros, pequenos gestos, respirações, vícios. Há sempre uma sensação de erotismo barato a pairar sobre os seus inquéritos. Há sempre o descascar da cebola das aparências que encobre as vidas pobres e condenadas até fazer Maigret chegar ás motivações, as ódios, aos medos e aos crimes.

Simenon terá traçado nos seus romances um extraordinário painel de uma Paris (e às vezes não só Paris) sombria mas humana, triste mas palpitante, miserável mas capaz tanto da pior canalhice como da mais bela generosidade.

A grande personagem destes romances que já li e reli e volto a reler é o Comissário Maigret. Mas não menos importante é a própria cidade com a sua poderosa respiração subterrânea.

Neste romance, a morte da streep teaser situa Maigret num dos centros simbólicos da cidade, o bairro de Montmartre, e no cenário que lhe é mais caro: a noite, o bas fond, a chuva. E surgem os drogados, os apaixonados, os bufos, os miseráveis, os que sonham muito, os que se contentam com pouco, uma galeria de pequenos clowns urbanos que habitam o fim da noite. E eu continuo a apaixonar-me por eles, a revoltar-me com eles, a querer salvar a bela rapariga que já seguiu para as gavetas da morgue.

quarta-feira, 4 de novembro de 2009

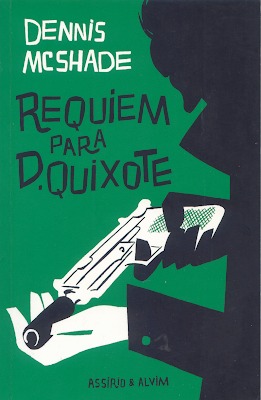

DENNIS McSHADE

Dinis Machado era director literário da Ibis, propriedade de Roussado Pinto que também escrevia romances policiais na sua colecção Rififi sob o pseudónimo de Ross Pynn.

Dinis Machado estava a precisar de dinheiro e Roussado Pinto ofereceu-lhe 18 contos (terá depois ficado por 20 contos) para escrever 3 romances policiais.

Assim, em menos de um ano, nasceram os três policiais assinados por Dennis McShade que em boa hora a Asírio & Avim reedita.

A farsa do pseudónimo americano resultou tão bem que, chamado à Censura a quem o autor começava a cheirar a esturro, Dinis Machado, enquanto editor, contornou num passe de magia o Major de serviço, dizendo-lhe que não valia censurar o livro. Era o último livro que publicavam do autor e que o que ele escrevia era daquelas americanices lá deles que a nós não nos aquecia nem arrefecia.

O protagonista chama-se Peter Maynard numa homenagem ao Pierre Ménard do famoso conto de Jorge Luís Borges.

Maynard, o herói, digamos assim, não é um detective como convém mas um assassino que passa o tempo a ouvir Mozart, Beethoven, Debussy ou Bach e a fazer referências literárias aos grandes clássicos da literatura e do cinema.

Ainda ao contrário dos clássicos do género, Maynard não bebe álcool mas apenas água e leite porque tem uma úlcera.

Para além de uma deliciosa ironia, Dinis Machado mostra desde o início como tem mão, ritmo, capacidade de criar tensão dramática em meia dúzia de pinceladas de escrita.

As histórias são mínimas, têm uma Beretta e um silenciador, umas quantas ruivas de curvas deslumbrantes que caem, obviamente, aos pés do protagonista, mais meia dúzia de equívocos e uma boa dose de gangsters peitudos, estúpidos e intratáveis. Tudo muito Dasshiell Hammett. Quer dizer, simples, linear, enxuto, sem arrebiques. Quase série B.

Quase! Apenas quase. E aí é que entra o talento e o ofício do autor. À medida que lemos vamos percebendo que há alguma coisa mais. E não são só os magníficos monólogos interiores de Maynard que ganham intensidade e consistência com o correr da narrativa. É qualquer coisa mais a que eu não encontrava nome para dar.

Ouvi Saramago afirmar numa recente entrevista qua a literatura é feita de 70% de linguagem. E era isso. O que faz destes policiais de Dinis Machado/Dennis MacShade é a linguagem que nos vai levando, encarrilando, envolvendo, e torna a leitura num acto intenso e quase musical.

Resultado: acabei de ler o segundo e vou de corrida para o terceiro.

domingo, 1 de novembro de 2009

"EU LEVARIA O FOGO!"

!"

Cocteau tinha acabado de se instalar, com todo o cuidado, na sua nova casa de Milly-la-Forêt, a casa que escolhera para viver os últimos anos de vida. Entrevistado na rádio, o jornalista pergunta-lhe: "Agora, que tem uma casa, vamos supor algo de desagradável. Se deflagrasse nela um incêndio, quais os objectos que levaria consigo?" Cocteau reflecte um momento, antes de responder: "Eu creio que levaria o fogo!"

É o fogo que Cocteau persegue desde sempre na adesão e na invenção dos movimentos de vanguarda, no trabalho poético, na prática da arte, do teatro, do cinema, na aventura do ensaio. E, acima de tudo, na postura perante a vida. Disso tem ele consciência – e das consequências que daí lhe possam advir. "O poeta que aceita prosseguir a estrada a pé, até ao fim, torna-se uma vítima da sociedade, que o expulsa como indesejável. Ele perturba (...) Ele é a ordem sob a forma de desordem. Um aristocrata na figura de um anarquista (...)". Neste extracto do "Discurso de Oxford", lido na cerimónia do seu Doutoramento "Honoris Causa" por essa Universidade, ele diz duas coisas essenciais: a primeira, que é um poeta; a segunda, que é um poeta que segue um caminho próprio – o da eterna busca do fogo.

Falar de uma obra de Cocteau, seja ela um filme, uma peça de teatro, um livro, uma pintura, descontextualizada da pessoa e da época, é algo que não tem sentido. Por isso, estas considerações iniciais sobre o autor. Por isso, duas ou três considerações ainda, sobre

a cultura da França no Antes e no Após-Guerra 1939-45. É a cultura da emoção e da ideação estética: da procura do Belo sob todas as formas em que ele se possa ocultar – nas Artes, nas Letras, na Filosofia, na Intervenção Política. Chave para essa pesquisa: a Poesia. Poesia que reinventa a Beleza, aquém a além do quotidiano. O Maio de 68 é o culminar (e o findar) deste período eminentemente poético da cultura francesa. É o cântico final a que Cocteau, morto em 1963, já não assiste.

Ora, é exactamente dentro desta perspectiva que Cocteau é grande e é único, pela fidelidade total à Poesia, ao longo do seu percurso criativo. Se quisermos organizar a sua obra por categorias, não podemos deixar de seguir a classificação proposta por Pierre Chanel: a) Poesia; b) Poesia de Romance; c) Poesia Crítica; d) Poesia de Teatro; e) Poesia Gráfica; f) Poesia Cinematográfica.

Tudo é Poesia, tudo é Fogo, em Cocteau.

Estou em crer que, de todos os seus filmes, os mais próximos da essência poética são "A Bela e o Monstro" e "Orfeu". É evidente que não estou a tomar em consideração "O Sangue de um Poeta" (1930), realizado noutra época e noutro contexto da cultura francesa.

"A Bela e o Monstro" é uma fábula que tem de ser vista com a "ingenuidade" que habita o olhar da criança – "Era uma vez...", propõe-nos Cocteau, no início do filme. Uma fábula, portanto, um texto mágico, no qual se defrontam as duas formas clássicas da Magia, a do Mal e a do Bem. Ou seja, a do Poder e Riqueza e a do Amor. Tudo o que possuo, possuo-o por Magia, diz o Monstro, prisioneiro do Reino do Mal. A magia do monstro, a magia do poeta maldito que Cocteau sempre foi, a ilusão do ter, a dificuldade do ser. O ser é a Bela, que nada tem, porque só se tem. Portanto, é. É Beleza, é Bondade, é Verdade. A sua beleza física é a expressão da verdadeira beleza, a da alma. E assim surge a possibilidade do encontro: não será no fundo do ser mais abjecto que se esconde a beleza mais pura, mais pura porque ainda não se revelou?

É pelo olhar – o olhar do homem, o olhar da câmara – que o encontro se torna possível. O olhar que entra dentro da alma e que "actualiza" a "virtualidade" do Amor. Amor, Magia do Bem, que torna belo o que até aí aparecia como feio. Por isso, o Monstro pede à Bela que não o olhe nos olhos, para não perder a sua identidade, para não adquirir uma nova identidade, a da Beleza. Mas a Bela também precisa que Ele a olhe, para que o "monstro" que tem dentro de si se revele.

É pois uma história do Encontro, para além dos desencontros que as contingências do quotidiano inexoravelmente provocam. A linguagem utilizada é a da câmara cinematográfica, e é magistral. Mas não só: neste filme, Cocteau realiza uma das experiências mais arrojadas da história do cinema, a da síntese das artes. Cinema, não como a sétima arte, mas como a arte das artes: pintura (atente-se no estilo da escola holandesa, presente ao longo de toda a película); música (a partitura de Georges Auric recria e reintegra cenas, emoções, gestos, ideias); teatro (o desempenho dos actores - movimentos, dizeres, ritmo da acção, jogos fisionómicos - a cenografia, o décor e a iluminação são teatro puro, mas que só adquirem sentido se tocados pela varinha da câmara de filmar); fotografia (em si mesma, uma obra de arte; em movimento, cinema); poesia (diálogos, alguns dos mais belos poemas de Cocteau).

Por isso, e apesar disso, é cinema. Nomeadamente, pela especificidade da linguagem, estruturada segundo uma gramática cinematográfica, inovadora sem dúvida, mas clássica no desenvolvimento das ideias e dos sentimentos. A relação da câmara com os rostos, a sobreposição do olhar da câmara em relação ao dos actores, a utilização sistemática da virtualidade do espelho, a decomposição do corpo em elementos de acção autonomizada (o braço, a mão, sem o suporte do seu corpo, mas "vivos"), a profundidade de campo, as cortinas, as roupagens roçagantes, a emprestarem volatilidade à postura hierática das figuras em cena, tudo isto, digo, são elementos centrais de uma apurada linguagem fílmica, que confere uma dimensão etérea a esta obra de arte, como só o Cinema o pode fazer. A eteridade do fogo que Cocteau sempre consigo transportou.

Em 1997, a Associação de Estudantes da minha faculdade, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, organizou um ciclo de cinema, em que era exibido "A Bela e o Monstro", de Cocteau. Como conhecem as minhas fraquezas cinéfilas, quiseram saber se eu estava na disposição de escrever algo sobre o filme: "Como era um filme do seu tempo..." E se era, Deus meu! A primeira vez que o vi foi nos anos cinquenta, em sessão do Cine Clube do Porto, no Cinema Batalha, creio. De tal modo me tocou, que pensei escrever um artigo sobre a fita e o seu autor. Pouco tinha em casa sobre o Cocteau cineasta e pouco havia na biblioteca do Instituto Francês do Porto. Por isso, recorri à Livraria Divulgação, onde pontificava o Fernando Fernandes. Evidentemente, ele tinha o que mais ninguém tinha e, coisa ainda mais espantosa, sabia o que não tinha e... o que precisava de ter! Pouco tempo era passado, já eu dispunha de tudo o que necessitava para escrever o meu texto. Não o fiz, na altura, fi-lo agora, utilizando, em grande parte, os livros que ele me havia conseguido – quarenta anos atrás… Por isso, dediquei este escrito ao Fernando Fernandes, a fim de ser publicado na obra de homenagem que lhe foi dedicada em 1999: “Fernando Fernandes. 47 Anos de Divulgação da Leitura” (editada por Campo das Letras).

Cocteau tinha acabado de se instalar, com todo o cuidado, na sua nova casa de Milly-la-Forêt, a casa que escolhera para viver os últimos anos de vida. Entrevistado na rádio, o jornalista pergunta-lhe: "Agora, que tem uma casa, vamos supor algo de desagradável. Se deflagrasse nela um incêndio, quais os objectos que levaria consigo?" Cocteau reflecte um momento, antes de responder: "Eu creio que levaria o fogo!"

É o fogo que Cocteau persegue desde sempre na adesão e na invenção dos movimentos de vanguarda, no trabalho poético, na prática da arte, do teatro, do cinema, na aventura do ensaio. E, acima de tudo, na postura perante a vida. Disso tem ele consciência – e das consequências que daí lhe possam advir. "O poeta que aceita prosseguir a estrada a pé, até ao fim, torna-se uma vítima da sociedade, que o expulsa como indesejável. Ele perturba (...) Ele é a ordem sob a forma de desordem. Um aristocrata na figura de um anarquista (...)". Neste extracto do "Discurso de Oxford", lido na cerimónia do seu Doutoramento "Honoris Causa" por essa Universidade, ele diz duas coisas essenciais: a primeira, que é um poeta; a segunda, que é um poeta que segue um caminho próprio – o da eterna busca do fogo.

Falar de uma obra de Cocteau, seja ela um filme, uma peça de teatro, um livro, uma pintura, descontextualizada da pessoa e da época, é algo que não tem sentido. Por isso, estas considerações iniciais sobre o autor. Por isso, duas ou três considerações ainda, sobre

a cultura da França no Antes e no Após-Guerra 1939-45. É a cultura da emoção e da ideação estética: da procura do Belo sob todas as formas em que ele se possa ocultar – nas Artes, nas Letras, na Filosofia, na Intervenção Política. Chave para essa pesquisa: a Poesia. Poesia que reinventa a Beleza, aquém a além do quotidiano. O Maio de 68 é o culminar (e o findar) deste período eminentemente poético da cultura francesa. É o cântico final a que Cocteau, morto em 1963, já não assiste.

Ora, é exactamente dentro desta perspectiva que Cocteau é grande e é único, pela fidelidade total à Poesia, ao longo do seu percurso criativo. Se quisermos organizar a sua obra por categorias, não podemos deixar de seguir a classificação proposta por Pierre Chanel: a) Poesia; b) Poesia de Romance; c) Poesia Crítica; d) Poesia de Teatro; e) Poesia Gráfica; f) Poesia Cinematográfica.

Tudo é Poesia, tudo é Fogo, em Cocteau.

Estou em crer que, de todos os seus filmes, os mais próximos da essência poética são "A Bela e o Monstro" e "Orfeu". É evidente que não estou a tomar em consideração "O Sangue de um Poeta" (1930), realizado noutra época e noutro contexto da cultura francesa.

"A Bela e o Monstro" é uma fábula que tem de ser vista com a "ingenuidade" que habita o olhar da criança – "Era uma vez...", propõe-nos Cocteau, no início do filme. Uma fábula, portanto, um texto mágico, no qual se defrontam as duas formas clássicas da Magia, a do Mal e a do Bem. Ou seja, a do Poder e Riqueza e a do Amor. Tudo o que possuo, possuo-o por Magia, diz o Monstro, prisioneiro do Reino do Mal. A magia do monstro, a magia do poeta maldito que Cocteau sempre foi, a ilusão do ter, a dificuldade do ser. O ser é a Bela, que nada tem, porque só se tem. Portanto, é. É Beleza, é Bondade, é Verdade. A sua beleza física é a expressão da verdadeira beleza, a da alma. E assim surge a possibilidade do encontro: não será no fundo do ser mais abjecto que se esconde a beleza mais pura, mais pura porque ainda não se revelou?

É pelo olhar – o olhar do homem, o olhar da câmara – que o encontro se torna possível. O olhar que entra dentro da alma e que "actualiza" a "virtualidade" do Amor. Amor, Magia do Bem, que torna belo o que até aí aparecia como feio. Por isso, o Monstro pede à Bela que não o olhe nos olhos, para não perder a sua identidade, para não adquirir uma nova identidade, a da Beleza. Mas a Bela também precisa que Ele a olhe, para que o "monstro" que tem dentro de si se revele.

É pois uma história do Encontro, para além dos desencontros que as contingências do quotidiano inexoravelmente provocam. A linguagem utilizada é a da câmara cinematográfica, e é magistral. Mas não só: neste filme, Cocteau realiza uma das experiências mais arrojadas da história do cinema, a da síntese das artes. Cinema, não como a sétima arte, mas como a arte das artes: pintura (atente-se no estilo da escola holandesa, presente ao longo de toda a película); música (a partitura de Georges Auric recria e reintegra cenas, emoções, gestos, ideias); teatro (o desempenho dos actores - movimentos, dizeres, ritmo da acção, jogos fisionómicos - a cenografia, o décor e a iluminação são teatro puro, mas que só adquirem sentido se tocados pela varinha da câmara de filmar); fotografia (em si mesma, uma obra de arte; em movimento, cinema); poesia (diálogos, alguns dos mais belos poemas de Cocteau).

Por isso, e apesar disso, é cinema. Nomeadamente, pela especificidade da linguagem, estruturada segundo uma gramática cinematográfica, inovadora sem dúvida, mas clássica no desenvolvimento das ideias e dos sentimentos. A relação da câmara com os rostos, a sobreposição do olhar da câmara em relação ao dos actores, a utilização sistemática da virtualidade do espelho, a decomposição do corpo em elementos de acção autonomizada (o braço, a mão, sem o suporte do seu corpo, mas "vivos"), a profundidade de campo, as cortinas, as roupagens roçagantes, a emprestarem volatilidade à postura hierática das figuras em cena, tudo isto, digo, são elementos centrais de uma apurada linguagem fílmica, que confere uma dimensão etérea a esta obra de arte, como só o Cinema o pode fazer. A eteridade do fogo que Cocteau sempre consigo transportou.

Em 1997, a Associação de Estudantes da minha faculdade, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, organizou um ciclo de cinema, em que era exibido "A Bela e o Monstro", de Cocteau. Como conhecem as minhas fraquezas cinéfilas, quiseram saber se eu estava na disposição de escrever algo sobre o filme: "Como era um filme do seu tempo..." E se era, Deus meu! A primeira vez que o vi foi nos anos cinquenta, em sessão do Cine Clube do Porto, no Cinema Batalha, creio. De tal modo me tocou, que pensei escrever um artigo sobre a fita e o seu autor. Pouco tinha em casa sobre o Cocteau cineasta e pouco havia na biblioteca do Instituto Francês do Porto. Por isso, recorri à Livraria Divulgação, onde pontificava o Fernando Fernandes. Evidentemente, ele tinha o que mais ninguém tinha e, coisa ainda mais espantosa, sabia o que não tinha e... o que precisava de ter! Pouco tempo era passado, já eu dispunha de tudo o que necessitava para escrever o meu texto. Não o fiz, na altura, fi-lo agora, utilizando, em grande parte, os livros que ele me havia conseguido – quarenta anos atrás… Por isso, dediquei este escrito ao Fernando Fernandes, a fim de ser publicado na obra de homenagem que lhe foi dedicada em 1999: “Fernando Fernandes. 47 Anos de Divulgação da Leitura” (editada por Campo das Letras).

Subscrever:

Mensagens (Atom)